楽器を練習していると、“拍”や“拍子”という言葉が出てきますよね。

音楽の授業などでも習いますが、あやふやな状態の人も多いことでしょう。

“拍”と“拍子”は似ているようで違うものです。これらのことを理解できていないと、心地良いリズムで演奏をすることが出来ません。

なので、今回は拍と拍子について解説していきたいと思います。

この記事の内容を以下の動画でも解説しています。画面中央の再生ボタンを押してご覧ください。↓

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

拍とは?

拍とは、言ってみれば、音楽を聴いている時に感じる一定のリズムの粒の1つ1つのことです。

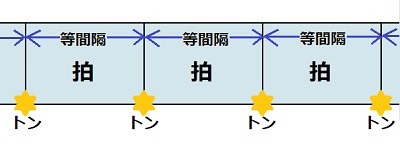

例えば、音楽を聴きながら、それに合わせて手や足を一定間隔で「トントントントン…」と打ち鳴らすことがありますよね。その「トン」の1つ1つが“拍”です。イメージとしては、次のような感じです。

身近なところで一定の間隔を刻むものとしては、時計の秒針や心臓の鼓動がありますよね。これらは「チッチッチッチッ」「ドッドッドッドッ」というように等間隔でリズムを刻んでいます。この「チッ」とか「ドッ」の1つずつが“拍”になっています。

その他、ライブやコンサートでの演奏に合わせて、観客が手拍子をすることがありますが、この時の手拍子も一定間隔で打ち鳴らされますよね。これは音楽に合わせて、拍を刻んでいるというわけです。

「トン」「チッ」「ドッ」等、その1つ1つを拍と呼びます。拍1つ分を表す時「1拍」、2つ分なら「2拍」というように使われることもあります。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

拍子とは?

“拍子”は、簡単に言うと、「2~4つの“拍がまとまって繰り返されること」です。

例えば、2つの拍がまとまって「12、12…」というリズムが繰り返されるものは2拍子になりますし、「123、123…」なら3拍子、「1234、1234…」なら4拍子ということになります。

ですが、ただ手を叩きながらカウントを取るだけなら、すべて拍は等間隔なので「12、12…」「123、123…」「1234、1234…」のどれでも当てはまるはずです。

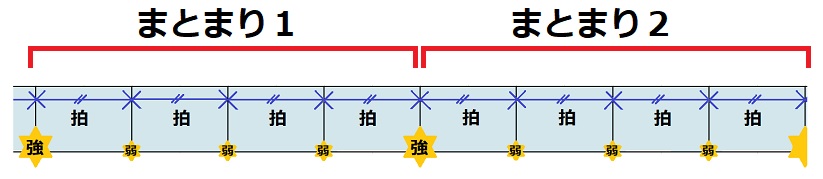

ここで大切なのが、“拍”には「強拍」と「弱拍」があるという考え方です。あなたが音楽を聴きながらテーブルをたたくなどして拍を刻む時、下の図のように強弱をつけていることがありませんか?

このことから、リズムを刻む中で、何となく重めに捉えている拍とそうでない拍があることが分かるでしょう。重めに捉えて大きい音を鳴らしたくなるような拍を“強拍”、それ以外を“弱拍”と考えてください。

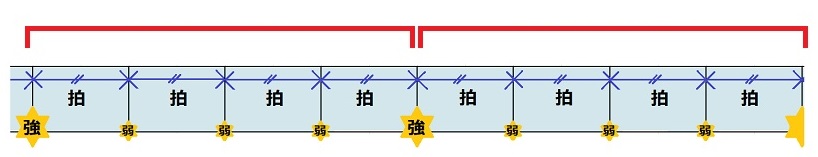

そこで、次の図を見ると、「強」で表した1つの強拍と「弱」で表した3つの弱拍が1セットになって繰り返されていることが分かりますよね。

このことから、拍子は1つの強拍といくつかの弱拍の組み合わせが繰り返されることと言えます。

4拍子の曲

まずは4拍子です。4拍子は、上の図で示したような「1つの強拍と3つの弱拍を1セットとしたまとまり」が繰り返されるリズムのものを指します。4拍子の曲は多く、ポップスなどは4拍子のものがほとんどです。

今回は、モンゴル800の「あなたに」を取り上げてみましょう。

これを聴きながらリズムを取る時、次のように拍を取るのがしっくりと来ると思います。

ピンとこない場合は、「123、123…」とカウントを取りながら聞いてみてください。するととても合わせにくく、それなら「1234、1234…」の方が合う気がしてきませんか?このようなものは4拍子の曲と判断できます。

3拍子の曲

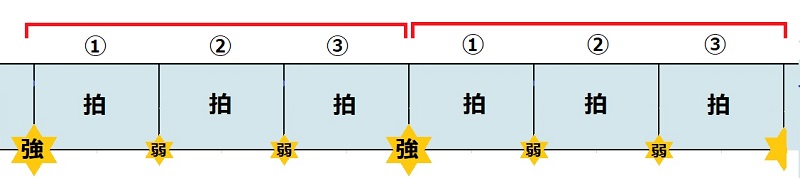

次に3拍子を見ていきましょう。3拍子は「1つの強拍と2つの弱拍を1セットとしたまとまり」が繰り返されるリズムです。

具体例として、スタジオジブリのアニメ「魔女の宅急便」の中で登場する「晴れた日に…」という曲を聴いてみてください。↓

この曲を聴いていると、こんなふうに「123、123…」とカウントを取りたくなりませんか?↓

「強・弱・弱」が3つセットになって繰り返されているので、この曲は3拍子であることが分かります。このリズムを取っていると、なんとなく踊り出したくなってきませんか?それもそのはず、ワルツというダンスをする際の音楽がもとになっているからです。

その他、4拍子のものが多いポップスですが、3拍子のものもたまにあります。ゆずの「雨のち晴レルヤ」という曲もその一つです。聞きながらカウントを取ってみてください。

2拍子の曲

続いては2拍子です。2拍子は、「1(強)2(弱)のリズムの繰り返し」ということになりますが、これはいわゆる“行進曲”と呼ばれるもので聞くことができます。

例えば、小学校の運動会を思い出してみましょう。入場の時に、先生が「12!12!12!」という掛け声で、子どもたちの行進を促すことがあります。あの掛け声に合わせて足踏みすると、リズムよく進みやすいですよね。

その掛け声の代わりに、「ミッキーマウスマーチ」を鳴らしてみるとどうでしょう?↓

「12!12!」と足踏みしやすく感じませんか?これが2拍子です。足踏みしやすいリズムということで行進曲に用いられているんですね。

ただ、この曲を聴きながら4拍子のようにカウントを取ることもできてしまいますよね。それで、「2拍子か4拍子のどちらか」で迷ってしまうこともあります。そんな時は「どちらがしっくりくるか」を考えてみましょう。

「足踏みをしたくなったら2拍子」と考えるのもいいですね◎

ここまで拍子のお話をしてきました。ぜひ、あなたの好きな曲もカウントを取りながら聴いてみて、何拍子の曲か判別してみましょう。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

拍子と拍の違い

ここまでの解説を読んで、拍と拍子は違うものであることが分かっていただけたと思います。

“拍”とは、音楽を通して一定の間隔で打つことができる、その曲の心臓の”鼓動”のようなものです。

一方“拍子”は、1つの強拍といくつかの弱拍を1セットとして、それが繰り返されることを指します。

つまり、リズムを作る最小単位として“拍”があり、それが集まって拍子ができていると考えると良いですね。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

まとめ 音楽の拍・拍子とは?拍子と拍の違いをやさしく解説

今回は、拍や拍子について解説してきました。

・拍は、音楽を聴いている時に感じる一定のリズムの粒の1つ1つのこと。「トントントントン…」とリズムを取るなら「トン」1つ分を指す。拍1つ分を1拍、2つ分を2拍…というように使うこともある。

・拍子は、1つの強拍といくつかの弱拍を1セットにして、それを繰り返すことを言う。いくつかの拍が集まって拍子になる。

・「1(強)2(弱)3(弱)4(弱)」とカウントが取れるものは4拍子、「1(強)2(弱)3(弱)」で踊れそうなら3拍子、「1(強)2(弱)」で足踏みしたくなったら2拍子と考えておくと良い。

このことを理解しておくと、「1拍目は休譜だから弾かずに2拍目から入る」とか「〇拍子だからこういう演奏ができる」ということが分かるようになるので、練習もしやすくなります。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

参考になれば嬉しいです。

B型さん