こんにちは!シンガーソングライターのB型さんです。

曲を作ったけど、タイトルが決まらない…と悩むことがありますよね。

タイトルの付け方には、パターンがあります。それを知ることで、タイトルが決まりやすくなります。

今回は、私自身の経験を紹介しながら、曲のタイトルの付け方のパターンと、ポイントや注意点も解説していきます。

↓この記事の内容を動画でも解説しています。画面中央の再生ボタンを押してご覧ください。

タイトルの付け方

曲のタイトルの付け方には、大きく分けて4つのパターンがあります。これらを順に解説していきます。

サビの始まり部分をタイトルにする

まず、1つ目に「サビの始まり部分をタイトルにする」というパターンがあります。このようなパターンで付けられている曲は、非常に多いです。

例えば、斉藤和義さんの「ずっと好きだった」もその1つです。これは、サビの始めの歌詞「ずっと好きだったんだぜ」から抜き出したものです。

このパターンで付けるメリットは、タイトルと曲を、聴き手に強く印象付けられることです。

例えば、『サビの歌詞が「ずっと好きだったんだぜ」っていう曲、何だったかな?」と思った時、このようなタイトルがついていたら、すぐに曲名を思い出すことができます。反対に、タイトルから曲を思い出す場合もありますよね。

これは、タイトルと歌詞の両方が強く印象付けられている証拠です。

その他、タイトルがサビの頭と同じであることで、作者のメッセージが確実に伝わるというメリットもあります。

多くの場合、作者のメッセージが込められているのは「サビ」です。その始めの部分というのは、特にその「メッセージ」が込められていることが多いです。そこをタイトルにすることで、聴き手にとっても、作者のメッセージが理解しやすいものとなります。

例えば、私の曲に「私の口から出た言葉」というものがあります。この曲のサビは次のようなものです。

私のこの口から 出た言葉は誰のもの?

私のこの胸居座る 意見は一体誰のもの?

私にとって、この1行目が最も主張したいところでした。ですので、作詞の段階で、この歌詞をサビの頭に持ってこようと考えました。さらに、これが最も重要な言葉だと思ったので、タイトルにもこの言葉を使いました。

これによって、「私の口から出た言葉」についてのことを伝えたいということが、よりわかりやすくなっているのではないかと思います。

このように、サビの始めの部分を抜き出する方法は、タイトルを付けるための定番の方法と言えます。

サビの中の言葉をタイトルにする

始まり部分以外に、サビの一部を抜き出すこともあります。

例えば、スピッツというバンドの曲に「愛のしるし」という曲があります。この「愛のしるし」という言葉は、サビの終わりに登場します。このように、サビのどこかに出てくる言葉や文を抜き出して、タイトルにする方法もあります。

先述の通り、「サビ」では、作者が伝えたいメッセージが書かれることが多いです。その中で、作者の思いを最も表現している言葉が、始まりの部分以外にあるという場合に、このような付け方がなされます。

このように、サビの「最も主張したいこと」をタイトルにすることで、聴き手にその内容が伝わりやすいというメリットがあります。

私の曲にも、この付け方をしたものがあります。「0にならない間」というタイトルで、サビの歌詞は以下の通りです。

手を繋いだら 縮まると思ってた距離

重ねた手のひらの中で 生まれてしまった想い

0にならない間

この曲では、サビの最後に来た言葉をタイトルにしました。

しかしこの時、最後の言葉をタイトルにしよう!と考えていたのではありません。これは、印象的な言葉を探したら、結果的にサビ終わりのところだったということなんです。

ですから、どのようなタイトルにすれば良いか迷ったら、サビの中に印象的な言葉がないかを探してみましょう。

サビ以外のところから抜き出す

3つ目は、「サビ以外のところから抜き出す」というパターンです。この方法も、よく使われるテクニックの1つです。

例えば、美空ひばりさんの「愛燦燦(あいさんさん)」という曲もその1つです。この言葉は3番の始まり、つまり、Aメロの頭で登場します。

この例のように、サビではない部分にキーワードとなる言葉が出てきた場合、この付け方をします。

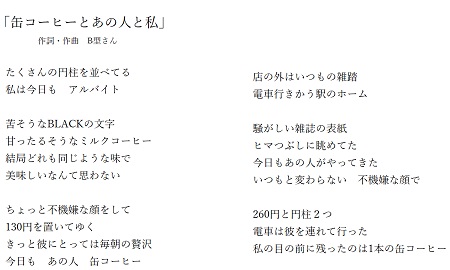

ここで、私の曲 「缶コーヒーとあの人と私」 を例に挙げて解説します。次の歌詞を見てください。

この中で「缶コーヒー」が1つのキーワードになっています。そのため、これをタイトルに入れることにしました。さらに、サビ以外に登場する「あの人」と「私」の関係が、その「缶コーヒー」によって繋げられたという物語から、「缶コーヒーとあの人と私」というタイトルにしました。

このように、サビ以外のところからキーワードを抜き出し、タイトルにするという方法もあります。

内容の総括的な言葉をタイトルにする

タイトルの付け方には「内容の総括するような言葉をタイトルにする」というパターンもあります。つまり、その曲が何について歌われたものであるのかをタイトルで示す、ということです。

例えば、小田和正さんの歌に「ラブ・ストーリーは突然に」というものがあります。

この曲の歌詞の中に、タイトルの言葉は一切出てきません。この曲には、主人公の「僕」が抱く「君」への想いが書かれています。

もしこのタイトルが無ければ、聴き手は「これは一体何の歌なのだろう?」というところから考えなければなりませんよね。これでは、すぐに歌詞の世界に入り込むことができず、聴き手はやきもきしてしまいます。

ですが、このタイトルがあることで、恋愛の歌であることがすぐにわかります。聴く前から「ラブストーリーが突然にどうにかなったんだな!」ということがわかりますよね。このような情報が事前に得られることで、聴き手は、早い段階で歌の世界に入り込むことができます。

私の曲にも、このようなタイトルの付け方をしたものがあります。

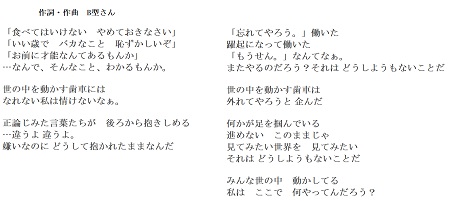

次の歌詞を見てください。

タイトルが書かれていませんが、あなたは、これが何についての歌なのか分かったでしょうか。また、わかった方はどこでそれを理解したでしょうか。

これを読み始めた時のあなたは「なんの歌だろう?」と思ったでしょう。それを理解しようとやきもきしなだら読んだのではないでしょうか。

このように、何についての歌なのか分からないということは、聴き手にとってストレスになります。

ここで、先ほどの歌詞のタイトルを発表したいと思います。答えは「夢」です。

これを知ると、「そういえば、そんな感じの歌詞だな。」と思えてくるでしょう。歌を聴く前にこの情報があると、「これは夢について書かれた歌なんだ」と心の準備をして聴くことができますよね。

その結果、「何についての歌かわからない」というストレスを感じることなく、歌の世界に入り込むことができるのです。

このような場合に、内容の総括的な言葉をタイトルにします。

ポイント

ここからは、歌詞のタイトルを付ける際のポイントを解説します。

付けるタイミング

タイトルを付けるタイミングに悩むこともあるでしょう。結論から言うと、いつでも良いです。これは、人によって違ったり、その時々で異なったりします。

ですが、おすすめのタイミングは「歌詞を完成させた後」です。こうすると、完成した歌詞を俯瞰(ふかん)して付けることができるからです。

私自身、タイトルを考えるのは苦手なので、このような付け方をすることが多いです。歌詞の完成後に全体を見て、そこから印象的な言葉を選んだり、総括的な言葉を考えたりします。

これに対して、初めにタイトルを付け、その後に歌詞を書いていく場合もあります。また、歌詞を書いている途中で思いつく、ということもあります。

しかし、これらのような付け方は、タイトルになりそうな言葉を“思いつく”必要があります。なので、この方法は少し難易度が高いです。これをするには、「慣れ」が必要でしょう。

ですから、歌詞を完成させた後にタイトルを考えるのが、取り組みやすいためおすすめなのです。

見た目や響き・インパクトを意識する

タイトルを付ける時に、見た目や響き、インパクトにこだわることも大切なポイントの1つです。なぜなら、タイトル自体が鑑賞の対象となるからです。

例えば、曲や映画のタイトルを見て、なんとなく「良いな」「面白いな」と感じたことはないでしょうか。これは、タイトル自体を鑑賞しているということです。

また、ラジオなどで曲のタイトルを聞いたときに、印象に残るものがありますよね。それで、「どんな歌だろう?」と気になって聴いてしまう…ということもあるのではないでしょうか。

このように、タイトル自体を鑑賞した結果、中身に興味を持ってもらえることがあります。ですから、見た目や聞いた感じ、インパクトを意識することは大切です。

私もタイトルを付ける時は、見た目やイメージ、雰囲気を確認しています。

例えば、私の曲に「yutori」というものがあります。これを決める時、「ゆとり」「ユトリ」「yutori」のどれにするか悩みました。

この曲では「ゆとり」という言葉に、「ゆとり世代」「時間的なゆとり」の意味を持たせました。その時、ひらがな表記にすると「ゆとり世代」のイメージが強くなってしまうと考えました。でも、カタカナはカクカクしていて「ゆとり」の言葉が持つ柔らかさが感じられない‥そこで、アルファベット表記にすることにしたのです。

こんなふうに、見た目やイメージで決めるのも大切なポイントです。好きなアーティストのタイトルを見てみると、参考になりますよ。

タイトル詐欺にならないように注意

タイトルが内容と不釣り合いにならないように注意することも大切です。インパクトを重視するあまり、「タイトル詐欺」になってしまってはいけません。これは、タイトルが内容と全く関係なかったり、大げさすぎることを指します。

これが良くない理由は、タイトルと歌詞は、これらを合わせて1つの作品であるからです。そこに統一感を持たせることは重要なポイントです。

もちろん、そのような曲が「絶対ダメ!」というわけではありません。そんな曲があっても面白いし、芸風によってはありだとも言えます。ですが、無理にかっこいいタイトルを付ける必要はありません。

「曲を理解してもらう」ということを考えれば、ふさわしいタイトルをつけたいものですね。

付け方に決まりはない

ここまで、タイトルの付け方やポイントについて解説してきました。

ですが、これらが「絶対的なルール」ということではありません。既存の曲では、このような傾向が見られるということです。

ですから、これらのことに縛られ過ぎずに、自由にタイトルをつけてほしいと思います。

これらのことは、何も思いつかない時に参考にすると良いでしょう。

まとめ

ここまで、曲のタイトルの付け方について解説してきました。

付け方には以下のようなパターンがありました。

・サビの始めの部分をタイトルにする。

・サビの中から印象的な言葉を抜き出す。

・サビ以外のところから象徴的な言葉を抜き出す。

・内容を総括するようなタイトルを付ける。

そして、タイトルを付ける時のポイントには、次のようなものがありました。

・タイトルは、歌詞を完成させた後のほうが付けやすいのでおすすめ。

・見た目や響き、インパクトを意識する。

・内容に見合ったタイトルを付ける。

・絶対的なルールはないため、自由に付けてみよう。

これらの知識は、タイトルを付けるのに迷ったときの助けになります。また、将来的には、オリジナリティのあるタイトルを思いつくことができるようになるでしょう。

それでは、最後まで読みくださり、ありがとうございました!

B型さん