「ギターの“ローコード”と“ハイコード”って何?どう使い分ければ良い?」と疑問を持っている方は多いと思います。

これらは、ざっくりとした感じで使われることの多い言葉です。ですが、ギターを練習しているとちょくちょく出てくるワードでもあるので、これらの違いを知っておきましょう。また、これらの使い分け方を知っておくと演奏時に便利です。

今回は、「ギターのローコード・ハイコードとは何か?」「それらはどのように使い分けられているのか」について解説していきます。

この記事の内容を動画でも解説しています。画面中央の再生ボタンを押してご覧ください。↓

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

ローコード・ハイコードとは?2つの違い

ローコードとハイコードについては、きっちりと定義付けされているわけではありません。ギター演奏者が何となくの雰囲気で使用していることも多い言葉です。

ですから、その中でどのような意味合いで使われているのかを考える必要があります。ローコードとハイコードの主な違いとしては、次の2点が挙げられます。

・押さえる位置の違い

・開放弦があるかないかの違い

これらについて、順に解説していきます。

押さえる位置の違い

まずはざっくりと以下のように考えることができます。

・ハイコード…高いところ(ハイポジションのフレット)で押さえるコード

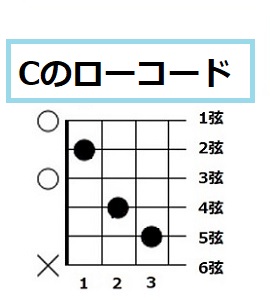

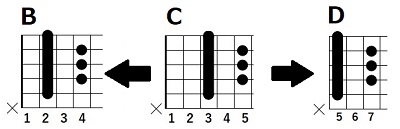

例えば、基本的なCコードの押さえ方は次のようなものです。

1~3フレットという、低いポジションのフレットを使って押さえているため、これをCのローコードと呼ぶことができます。その他、Cコードには次のような押さえ方もあります。

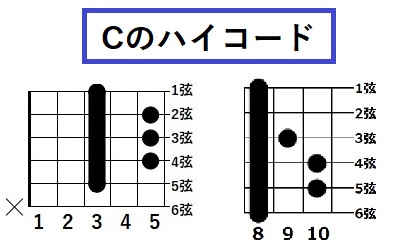

これらは、先ほどの基本的なものに比べ、高いポジションで押さえられています。そのため、Cのハイコードと呼ぶことができます。このように、同じコードでも押さえる位置の違いで“ローコード”“ハイコード”と呼び分けていることが多いです。

開放弦があるかどうかの違い

ローコードとハイコードの2つ目の違いとして、“開放弦を含むコードであるかどうか”も挙げられます。開放弦とは、どこも押さえずに弦の音を鳴らすことを指します。

例えば、次のCコードのダイアグラムを見てみましょう。このコードは3弦と1弦は押さえずに鳴らすことが分かります。つまり、開放したまま鳴らすということですね。

このように、開放弦を含んで鳴らすコードをローコードと呼びます。その他、開放弦を含むコードは“オープンコード”とも呼ばれます。一方、次のCコードを見てください。

鳴らす弦は全て、どこかを押さえている状態で開放弦を含みません。このように開放弦を含まないものをハイコードと呼びます。

また、どちらも3フレットと8フレットを人差し指で一気に押さえるという形になっていますよね。このように“1つの指で一度に複数の弦を押さえることを”バレー”と呼びますが、これを含んだ形のコードを“バレーコード”といいます。ハイコードの多くは、この“バレーコード”であることがほとんどです。

ここまでのことをまとめると、各押さえ方は次のように呼ぶことができます。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

ローコードともハイコードとも呼ばないパターン

ここまでの内容を振り返ると、「コードは全てローコードかハイコードに分類されるのではないか?」と思うかもしれません。ですが、どちらとも呼ばないパターンもあります。それらを順に見ていきましょう。

ローポジションで開放弦を含まない場合

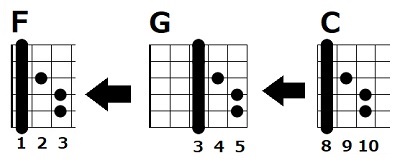

1つ目は、ローポジションで開放弦を含まない場合です。このようなものが“ローコード”や“ハイコード”と呼ばれることは、まずありません。具体例を挙げると、次の図のFコードやBコードのようなものです。

これらはどちらも、1~3フレット・2~4フレットと低いポジションで押さえています。この事だけを考えると“ローコード”と言えそうですね。ところが、このように低いポジションであっても、開放弦を含まない形のものは、基本的に“ローコード”と呼ばれることはありません。

高いポジションで押さえているわけでもないため、もちろん“ハイコード”と呼ばれることもありません。ただ、バレーを含むコードということで“バレーコード”と呼ばれることはあります。

ハイポジションで開放弦を含む場合

2つ目は、ハイポジションで開放弦を含む場合です。このようなものも“ローコード”や“ハイコード”と呼ばれることは、基本的にはありません。

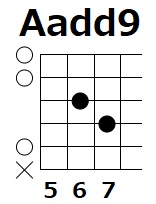

次のコードの例を見てください。

これを見ると、6・7フレットと比較的高いポジションで押さえているため、ハイコードと言いたくなりますよね。ですが、このように開放弦を含んだものはハイコードともローコードとも呼ばれることはなく、単にオープンコードと呼ぶことが多いです。

ここまでのことをまとめると、ローコードとハイコードは、次のようなものであると言えます。

・ハイコード…高いポジションで、かつ開放弦を含まない押さえ方

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

ローコードの強み

ローコードとハイコード、それぞれの強みを知っておくことで、使い分けを考える時に役立ちます。まずはローコードの強みを3つご紹介します。

押さえやすい

ローコードは開放弦を含んでいるため、押さえるところが少なくて済みます。そのため、ハイコードに比べて押さえやすいのが特徴の1つです。

一方、ハイコードは基本的にバレーが必要となるため、指の負担が大きくなります。エレキギターの場合は、ハイコードが連続しても比較的苦になりにくいですが、アコギでは大きな負担を感じます。

音の響き、伸びが良い

ローコードは、音の響きや伸びが良いのも強みです。これも開放弦を含んでいることが理由です。押さえやすいからきれいな音が出やすい、ということです。

それに加えて、弦を弾いたそのままの音が使えるため音の伸びが良く、きらびやかな印象の音になります。

これに対して、ハイコードは全ての弦を押さえます。そのため、開放弦に比べると音の伸びが短くなりやすいのです。

指の自由度が高い

ローコードはハイコードに比べ、押さえるところが少ないため、使う指も少なく済みます。その分、使っていない指を自由に使えるのも、ローコードの強みです。

例えば、人差し指・中指・薬指を使って押さえるコードだったら、小指がフリーになりますよね。すると、この小指を使って、音を足すことも可能になります。

また、比較的押さえやすく指の負担が少ないため、押さえている指を動かしやすいというのもメリットです。その分小ワザも入れやすくなります。

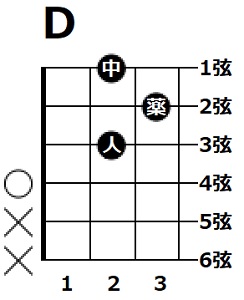

例えば、以下のようなDのローコードを押さえるとします。

このDコードをジャンと鳴らした後に、すぐに中指だけを離して、また押さえるという“プリング”というテクニックがあります。

これを入れると飾りのような音が入り、演奏が華やぎます。こういったことがやりやすいのは、開放弦を含むローコードならではと言えます。

プリングについては「ギターのプリングオフとは?弾き方、やり方のコツ」で解説しています。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

ハイコードの強み

次にハイコードの強みを2つご紹介します。

歯切れの良い演奏がしやすい

先ほど述べたように、ローコードに比べて、ハイコードは音の伸びが短くなりやすいです。このことは一見“弱み”に思えますが、歯切れの良い演奏をしたい時には、この特徴は強みになります。

例えば「ジャンジャンジャンジャン」ではなく、「ジャッジャッジャッジャッ」という1音ずつ音を短く切りたい、というような時です。

ハイコードでは全ての弦を押さえている、もしくは指が触れている状態になります。それらの指を緩めるだけで、音を切ることができるのです。

逆に開放弦の音を短く切る時は、わざわざ手などで音を止めに行かなければなりません。なので、歯切れの良い演奏はハイコードの方が得意というわけです。

同じフォームで様々なコードが弾ける

ハイコードにはもう1つ大きな強みがあります。それは、同じフォームで色々なコードが弾けるという事です。例えば、最初にハイコードの例として挙げたCコードを思い出してみましょう。

この形を保ったまま、次のように1フレット分ずつ前に移動させると、Bコードになります。さらに、2フレット分ずつ後ろに移動させるとDコードになります。

このように同じフォームのまま横に平行移動するだけで、色々なコードが弾けてしまうのです。

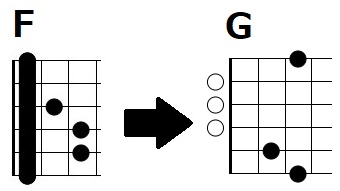

また、Cのハイコードには次のような形のものもありましたよね。

この形のまま、人差し指が3フレットに来るように移動するとGコードになります。さらに人差し指が1フレットに来るように移動させると、次のFコードになります。下図のような感じです。

このように手の形はそのままで、横の移動だけで色々なコードになるのは、ハイコードの大きな強みと言えるでしょう。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

ローコードとハイコードの使い分け方

先述の通り、ローコードとハイコードにはそれぞれの強みがあります。それぞれの特徴を生かして演奏しているわけですが、どのようなことを基準にして使い分けているのでしょうか。このことについて解説していきます。

演奏時の利便性

1つ目の基準は、演奏時の利便性です。つまり、どちらを使えば演奏がしやすいかという事ですね。

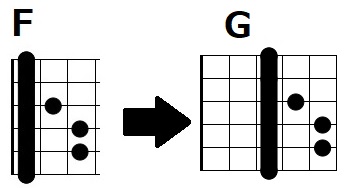

例えば、Fコードの次にGコードを弾くとします。この場合、Gコードをローコードで弾くとすると、押さえ方はそれぞれ次のようになります。

一方、Gをハイコードにすると次のような動きになります。

前者はフォーム全体が変化するため、指の移動が大きくなっています。これに対し後者は、形を保ったまま横に平行移動するだけで良いため、大きく押さえ変える必要がありません。

これだとスムーズにコードチェンジすることが可能です。その結果、「このGはハイコードで弾こう」という選択をすることがあるのです。

音の好み

2つ目の基準は、音の好みです。

ローコードとハイコードは、同じコード名であっても押さえ方や場所が異なります。そのため、それぞれ微妙に音の雰囲気が異なります。

イメージとしては「ローコードは響きや伸びのある音」、「ハイコードは力強い雰囲気」という感じです。これらのうち、「どちらの響きが曲に合うか」で決めるということです。

先ほど“演奏時の利便性”でFの次は、ハイコードのGが便利ということをお話しました。ところが、曲を演奏する中で「ここにはローコードの音の雰囲気が欲しい」と思うとします。そんな時は、利便性は二の次にして、ローコードのGを使うということもあり得ます。

このように、「利便性か音の好みか、自分はどちらを優先するのか」という事で選び、使い分けているのです。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

ギターのローコード・ハイコードとは?どう使い分ける?:まとめ

ここまでギターのローコードとハイコードについて解説してきました。

・ギターの低いポジションで、開放弦を含むコードをローコードという。開放弦を含むのでオープンコードともいう。

・高いポジションで、開放弦を含まずに押さえるものをハイコードという。バレーコード。

・FやBのように、低いポジションで開放弦を含まずにバレーを使って押さえるようなものはハイコードともローコードとも呼ばれないことが多い。逆に、高いポジションでも開放弦を含むコードも、どちらとも呼ばれない。

・ローコードは開放弦を含むため、押さえやすく、音の響きや伸びがきれい。また、指の自由度が高いために小技を入れて演奏しやすいのもローコードの強み。

・ハイコードはバレーを含み、音が短く切れやすいため、歯切れの良い演奏に向いている。また、同じフォームで色々なコードが弾けるのもハイコードの強み。

・ローコードとハイコードは、演奏のしやすさや音の好みで使い分けている。

初めは同じコードでも色々な押さえ方があって混乱することがあります。ですが、このローコードとハイコードについて知っておけば、上手く使い分けることができ、便利です。

尚、ただいまギター初心者さんに向けて無料レッスン動画を配信中です。以下のリンクよりお受け取りいただき、ぜひ日々の練習にご活用ください。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

この記事が参考になれば嬉しいです。

B型さん