アコギの弾き語りには非常に便利なカポタスト。略して「カポ」と呼ばれます。

このカポをギターに付けるとチューニングが狂ってしまう…とお悩みの人は多いと思います。

この問題の対処法として2つの調節方法があります。これを知っておくと、チューニングが狂ったときにも落ちついて対処することができます。

今回は、ギターのカポを付けた後にチューニングが狂ってしまったときの調節方法について解説していきます。

↓この記事の内容を動画でも解説しています。画面中央の再生ボタンを押してご覧ください。

→【期間限定】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

カポをつけたままペグを回し、再度チューニングをする

まず1つ目は、「カポを付けてからペグを回して再度チューニングをする」方法です。

ギターを演奏する前に、各弦の音程を調節する「チューニング」の作業を行いますよね。この作業を、カポを付けた後にもう一度やる、ということです。

ギターの構造上、カポを付けると、チューニングが狂うのは仕方のないことです。全く狂わないようにすることは難しく、これはどのようなギターでも起こります。

そのため、カポを付けた後も、再度音程を正しくチューニングすることが有効です。

チューニングのやり方については「チューナーを使ってみよう!ギターのチューニング方法」で詳しく解説しています。

カポをつけると、合わせるべき音が変わる

カポを付けた後のチューニングでは「合わせるべき音」が変わります。これは、チューニングの時に目的となる音のことです。

この「合わせるべき音」がどのようになるのか、カポを付ける位置別に見ていきましょう。

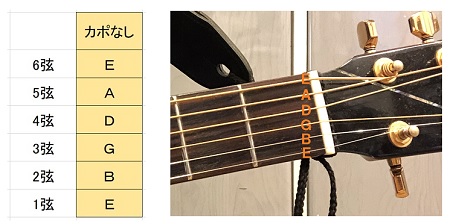

カポなしの時のチューニング

カポを付けていない状態、つまりカポなしの通常時は、各弦を次のような音にチューニングします。

これが、通常時の「合わせるべき音」ということになります。しかし、カポをつけるとこれらの音が変わります。

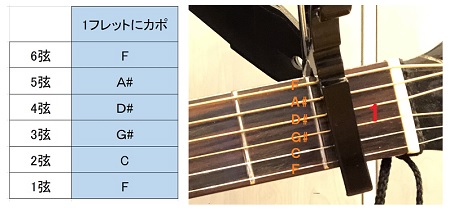

1フレットにカポをつけた場合(1カポ)

1フレットに付ける場合、カポを付けた後は以下の音に合わせることになります。

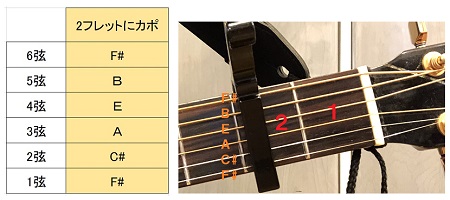

2フレットにカポをつけた場合(2カポ)

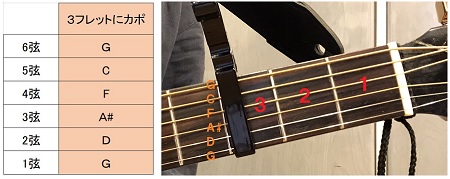

3フレットにカポをつけた場合(3カポ)

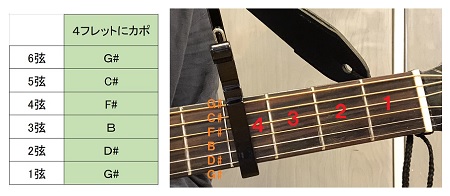

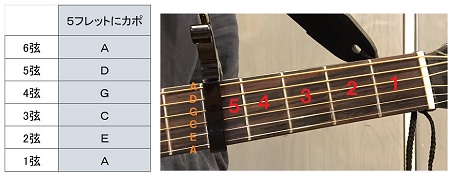

4フレットにカポをつけた場合(4カポ)

5フレットにカポをつけた場合(5カポ)

尚、カポの使い方については「【カポタスト】ギターのカポとは?何の意味がある?つける意味や位置、付け方・使い方」で詳しく解説しています。

カポをつけた時のチューニング、「合わせるべき音」の導き出し方

カポをつける位置によって、「合わせるべき音」が変わるという話をしました。

ここでは、これの導き出し方について解説しておきます。この法則を知っておけば、どこにカポを付けても、「各弦をどの音にチューニングすれば良いのか」が分かるようになります。

カポをボディ側に向かって、1つフレットをずらすごとに、各弦の音は「半音」上がります。これは、全ての音が、「#(シャープ)」の状態になるということです。これに合わせてチューニングします。

具体的に見ていきましょう。例えば、カポなしの状態から1フレットに付けた場合、「合わせるべき音」は次のようになります。

全ての音に「#」が付き、半音上がります。

しかし、先ほど1フレットにカポを付けた場合は、次のように音を合わせると解説しました。

「これじゃ、6、2、1弦が違うじゃないか!」と思いますよね。確かに、表記は先ほどのものと異なっていますが、示している音は同じなのです。つまり、6弦のE#=F、2弦のB#=C、1弦のE#=Fということなんです。

これを、図で表すとこういうことです。

アルファベットを眺めているだけでは混乱してしまいますよね。ここでピアノの鍵盤と対応させるとわかりやすいでしょう。

下の写真の青い文字を見てわかるように、ピアノは左から「ドド#レレ#ミファファ#ソソ#ララ#シド」と音が並んでいます。

これらは、全て隣の音と半音違いになっています。つまり、ピアノは右隣が半音上になるように鍵(けん)が並んでいます。

この「ドレミファソラシド」という音の名前は、ギター演奏する場合はあまり使いません。

なので、ギターでよく使用されるアルファベットの音の名前を、上の写真でオレンジ色で示しました。「C C# D D# E F F# G G# A A# B C」の部分ですね。これらを対応させながら確認していきます。

上の写真からわかるように、「ミ」の右隣りが半音上の「ミ#」なのですが、そのような音の名前は、ピアノの鍵盤上にありませんよね。これが「ファ」のことなんですね。つまり、「F」です。

こういうわけで、1フレットにカポを付けた時に「E#」ではなく、「F」と表記されたわけです。

同じ様に「シ」の右隣り、つまり半音上の音は「ド」ということになります。このことから、1フレットにカポを付けた時、2弦は「B#」ではなく「C」と表記されたのです。

このように、カポを1フレット分ボディ側にずらすと、各弦の音が半音上がります。

ということは、2フレット分ずらすと「1音上がる」ということになります。このような手順で、「合わせる音」を導き出していきます。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

カポをつけたまま弦を引っ張って音を修正する

カポを付けてチューニングが狂ったとき調節方法の2つ目に、「弦を引っ張って音程を修正する」という方法があります。

カポを付けた場合、先ほど紹介した「合わせるべき音」よりも、少し高めに狂うことが多いです。

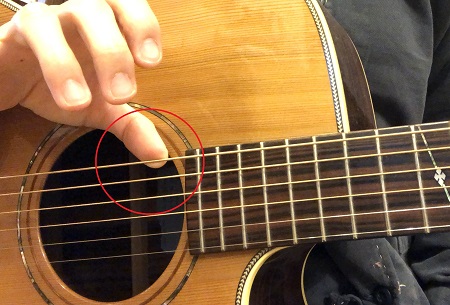

そのような時に、カポを境にしたボディ側の弦を、下の例のように少し引っ張ります。

カポを付けると、音が少し高めになるのは、弦が「ピーン」と緊張した状態になるからです。

なので、写真のように弦を引っ張り、この緊張をゆるめることで合わせたい音にするということなんです。

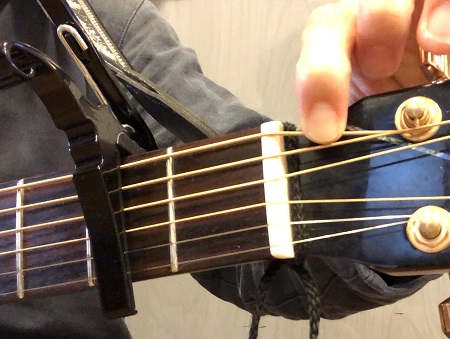

もし引っ張りすぎて音が低くなってしまったら、下の例のように、ヘッドところで弦をクイクイッと押すことで調節します。

このように、チューニングを修正する方法もあります。

ただこれは、ペグを回す方法に比べて時間がかかります。ですので、ライブなど時間が決められている時には、私はペグを回して調節しています。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

音の狂いがひどい場合はギターの不具合を疑う

ここまで解説してきたように、カポを付けると、チューニングが若干狂うことは自然なことです。

しかし、極端に狂ってしまう場合は、ギター本体の不具合を疑う必要があります。

「ネックに反り(そり)がある」「弦高に修正が必要である」などが理由であるかもしれません。

このような場合は、楽器屋さんに点検してもらいましょう。

→【無料】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

カポタストを付けるとギターのチューニングが狂う、ずれる!2つの調節方法:まとめ

ここまで、ギターにカポを付けた時、チューニングが狂う場合の調節法を解説してきました。

・カポを付けると、若干チューニングが狂うのは自然なこと。

・解決法として「カポを付けた後に、もう一度ペグを回してチューニングする」「弦を引っ張って音を修正する」という2つの方法がある。

・カポを付けると「合わせるべき音」が変わる。

・音程の狂いが極端な場合は、ギターに不具合がある可能性があるため、点検してもらおう。

これらの方法を知っておくと、カポを付けたときも気持ちよく演奏することができます。また、チューニングが狂っても、落ち着いて対処できるようになるでしょう。

只今、ギター初心者さんに向けての無料レッスン動画を配信中です。以下のリンクよりお受け取りいただき、日々の練習にぜひお役立てください☆

→【期間限定】こんなことまで教則本には書いてない!!現役シンガーソングライターが教えるギター講座・全16話4時間8分の無料レッスン動画を受け取る

それでは、最後までお読みくださりありがとうございました!

B型さん